和菓子作りに欠かせない素材のひとつが、寒天です。

羊羹や水ようかん、錦玉羹、あんみつなど、さまざまな和菓子に使われます。

ここでは、

寒天の特徴・種類・基本の使い方と、

失敗しにくくするためのポイントをまとめました。

皆さまの和菓子作りの参考になれば幸いです。

寒天とは?

寒天は、

テングサやオゴノリなどの海藻から作られる、

天然の凝固剤です。

鍋で煮溶かし、

冷ますことで固まります。

特徴

- 常温で固まる

(ゼラチンと異なり、冷蔵庫に入れなくても固まります。

固まる温度はおおよそ30℃以下) - やや固めの食感

歯ごたえがあり、ゼラチンよりもしっかりした食感です。 - 砂糖を加えると透明感が出る

砂糖を加えない場合は、白く濁った仕上がりになります。

種類

寒天には主に、次の3種類があります。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 棒寒天(角寒天) | 棒状。原材料はテングサやオゴノリ。水で戻してから煮溶かします |

| 糸寒天 | 糸状。原材料は主にテングサ。水で戻してから煮溶かします |

| 粉寒天 | 粉末状。そのまま使えるため扱いやすく、水に振り入れて煮溶かします |

家庭でよく使われるのは粉寒天ですが、

和菓子では 棒寒天や糸寒天 もよく使われます。

※ 私自身は、主に 糸寒天 を使っています。

寒天の使い方

寒天の基本的な使い方

◎ 棒寒天・糸寒天の場合

① 寒天を水で戻す

- 寒天を計量する

- ボウルに入る大きさにカットする

- ほぐして、多めの水に 6時間以上 浸す

棒寒天も、同じ方法で戻します。

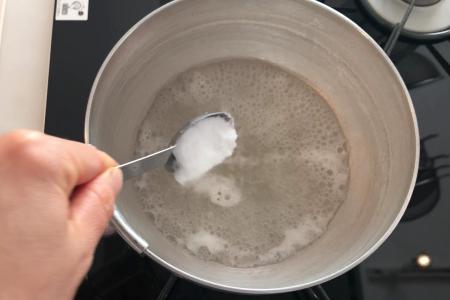

② 鍋で煮溶かす

- 戻した寒天を軽く洗う

- 分量の水とともに鍋に入れる

- 中〜強火で 2〜4分 加熱し、完全に溶かす

(※分量によって時間は前後します)

棒寒天の場合は、

細かくちぎってから鍋に入れると溶けやすくなります。

③ 漉す

寒天液をザルで漉し、

溶け残りを取り除きます。

この寒天液に

砂糖やあんを加えて煮詰めると 羊羹や水ようかん に、

そのまま型に流して冷やすと あんみつ用寒天 になります。

◎ 粉寒天の場合

① 煮溶かす

- 分量の水に粉寒天を振り入れる

- 中〜強火で 2〜4分 加熱し、完全に溶かす

火を止めたら、寒天液の出来上がりです。

漉す必要はありません。

寒天を使うときの大切なポイント

ポイント①:火加減は中火〜強火

寒天は火にかけたら、

中火〜強火を保ちましょう。

寒天をしっかりと溶かすことが出来ます

寒天が溶ける温度は 約80℃前後。

火が弱いと、完全に溶けず、固まりにくくなります。

ポイント②:煮溶かす際、アクは取らない

寒天を煮溶かしていると、

アクのようなものが浮いてくることがあります。

つい取りたくなりますが、

これは寒天の成分です。

取り除いてしまうと、

寒天が固まらなくなる原因になります。

ポイント③:砂糖は寒天が溶けてから加える

砂糖を加えるのは、

寒天が完全に溶けてからにしてください。

寒天が溶ける前に砂糖を入れると、

それ以上寒天が溶けなくなってしまいます。

ポイント④:酸を加える場合は火を止めてから

寒天は 酸性に弱い 性質があります。

- レモン汁

- 柑橘の果汁

などを加える場合は、

必ず 火を止めてから。

寒天が固まり始める直前、

45〜50℃前後で加えるのが目安です。

まとめ

- 寒天は常温で固まる

- 寒天の種類によって使い方が異なる

- 完全に煮溶かすことが最大のポイント

- 基本が分かれば、応用はとても簡単

寒天の特徴を理解すると、

羊羹・水ようかん・錦玉羹などの和菓子作りが、

ぐっと楽しくなります。

基本を押さえたら、

ぜひいろいろな寒天菓子に挑戦してみてくださいね。