あん作りを始める前に、小豆の基本を知っておきませんか? 小豆について理解してから作ると、あん作りがより楽しくなり、美味しいあんが出来上がりますよ!

ここでは、小豆の種類や旬、新豆とひね豆の違い、保存方法、栽培地域などについてご紹介します。

小豆の種類

小豆はマメ科ササゲ属の植物で、原産地は東アジアとされています。日本では縄文時代から食べられ、昔から私たちの生活に根付いてきました。

大きく分けて、小豆には次の3種類があります。

1. 普通小豆

おなじみの赤い小豆で、こしあん・つぶあん・煮小豆・甘納豆など、幅広い和菓子に使われます。(”普通”は便宜上の呼び名です)

主な産地は北海道。特に十勝エリア(帯広や音更町など)で多く栽培されており、代表的な品種には「エリモショウズ」「きたろまん」「きたのおとめ」「しゅまり」などがあります。

2. 大納言

普通小豆よりも大きく、つぶあんやぜんざいなどに使われます。皮が丈夫で煮ても割れにくいのが特徴です。

「大納言」の名前は、煮ても腹割れ(=切腹)しないことから、切腹しない公家の官職「大納言」にちなんで名付けられたとされています。

主な産地は北海道、京都、兵庫県など。特に「丹波大納言」は高級品として知られています。

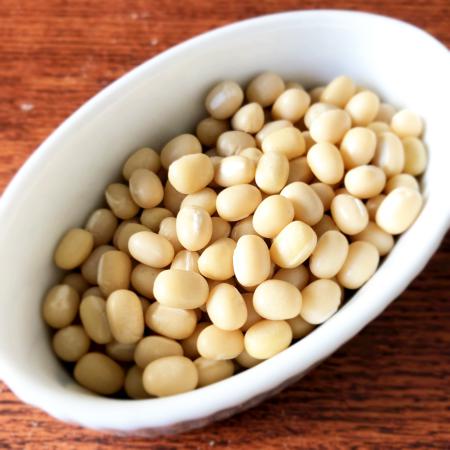

3. 白小豆

黄白色の小豆で、白あんの材料になります。

主な産地は北海道、京都、兵庫、岡山など。代表的な品種には「きたほたる」があります。

あんを作るなら、どの小豆を使えばいいの?

つぶあん・こしあん作りには、普通小豆が最適です。理由は、ゆでやすく、適度な煮崩れがあるためです。

特におすすめなのは「エリモショウズ」。味・ゆでやすさ・色の点で優れており、私も愛用しています。豆の専門店で購入する際、品種を尋ねると教えてもらえることが多いですよ。

小豆のシーズン

- 種まき時期:5~7月頃

- 収穫時期:9~11月

収穫は年に1回のみ。秋に収穫された小豆が「新豆」として市場に出回り、その後1年間流通します。

もし不作になれば、小豆が市場に出ず、翌年の収穫まで待つ必要があります。そのため、小豆の価格が高騰し、和菓子屋さんの仕入れコストが上がることもあります。

近年は天候不順や自然災害により、小豆の収穫量が減少しており、価格の変動が大きくなっています。

新豆とひね豆の違い

- 新豆:その年に収穫された豆(10~1月頃まで「新豆」と表示される)

- ひね豆:前年以降に収穫された豆

新豆は水分を多く含んでいるため、炊くとふっくらと仕上がります。一方、ひね豆は乾燥が進んでいるため、煮る際に水を含みにくくなります。

小豆ができるまで

小豆は、畑に種をまくとさやができ、成熟すると収穫されます。一定期間乾燥させた後、さやから豆を取り出し、選別を経て市場へと出荷されます。

小豆畑を目にする機会は少ないですが、もし見かけたらぜひ観察してみてください。昔、訪ねた京都の和菓子店鼓月さんでは、店頭で白小豆の鉢植えを展示していましたよ。

小豆の保存方法

小豆は乾物なので、一般的な乾物と同じ保存方法を守りましょう。

開封前

直射日光を避け、涼しい場所に保存します。

開封後

開封後は湿気を避けるため、冷蔵庫の野菜室で保管するのがおすすめです。特に日本の梅雨時期は湿気が大敵なので注意しましょう。

小豆の賞味期限

未開封であれば収穫から1年以上持ちますが、パッケージの賞味期限を確認し、なるべく早めに使用するのが理想です。

また、購入してから2~3年経過した豆は、あん作りには向かないことが多いので、他の用途に活用するのがよいでしょう。

小豆であん作り、ぜひ楽しんで!

小豆の基本を押さえれば、あん作りがより楽しくなります。自分で炊いたあんは、既製品とは比べものにならない美味しさ! ぜひ、小豆を使った和菓子作りを楽しんでくださいね。